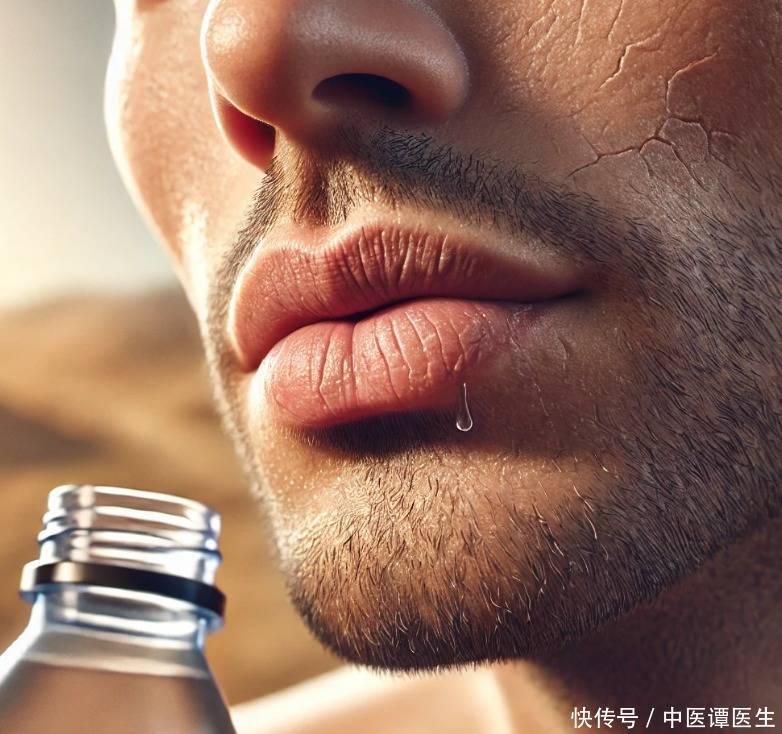

一觉醒来口里发苦、白天又老觉得口干,就把它归结为“上火了,多喝点凉茶就好”。也有人换了无数牙膏、含片,甚至靠咖啡强撑精神,以为“熬过去就不苦了”。但临床上我们更常见的,是生活方式+体质共同“点火”:熬夜、焦虑、辛辣油腻叠加外界热邪,像给锅底不停添柴。医生眼里,这类症状不只是口腔小毛病,而是身体在“窗口”发出的系统信号:你的津液在被蒸发、肝胆在负担、胃气在上逆。与其头痛医头,不如回到“人”本身,看看体质与日常如何让这把火反复蹿起来。

把“口干口苦总反复”放在同一个画面里:风,是外来的扰动;热,是体内蓄起的火。风助火势,火灼津液,于是“干”;胆火上泛于口,于是“苦”。早晨更明显,是因为夜间胆经当令、肝胆代谢活跃,郁而不疏就“苦从口出”。午后工作压、空调直吹、饮水少,津液再被“烘干”,就“干到喉咙”。这不是孤立事件,而是一条路径反复被触发——情绪一急、作息一乱、火锅一上、酒咖一叠加,症状就像弹簧大盈家,被你按下去一阵儿,又弹回来。很多风热体质的人还有“套装”:咽部易红痛、面颊易出油冒痘、舌偏红苔微黄、口渴喜冷饮,小便短赤、大便偏干。把这些碎片拼起来,你会发现:那股“苦”和“干”,其实是身体在大声提醒——别再添柴了。

为什么风热体质更容易中招?这类人往往“外热内急”:性子偏冲、思虑上头,像一台高转速发动机;脸色易泛红、出汗味重,舌边尖常有红点,好比“火星”。生活里,又格外容易踩雷:夜里刷到一点多,早上靠冰拿铁续命;午餐重油重辣,晚餐宵夜烧烤;办公室冷气直吹,出门又热浪扑面;工作一紧张,喉咙先紧、肩颈先硬。环境和节律的忽冷忽热,让“风”更容易侵入;饮食与情绪的“上火”又把“热”推到头面。到了夏秋交替、秋燥上场,更是“天帮倒忙”:空气本就干,汗出多、口水少,津液更易被烘干。于是,口干口苦像一个被设定的提醒铃,只要你“按老样子过日子”,它就准点响。

怎么把火撤下去,而不是一味“泼凉水”?第一步,先停火:连续一周把就寝时间提前到23点前,把咖啡、酒、重口味降到“周末可享”的级别;白天分次小口温水,不追求“猛灌”,让津液慢慢“回仓”;午后用温开水代替冰饮,把“上火的快感”换成“慢养的耐心”。第二步,给身体开窗:快走或拉伸15分钟大盈家,出点微汗,像给屋子通风;情绪上做“3-3-6呼吸”(吸3秒、停3秒、呼6秒),把胸口那团火顺一顺。第三步,选些清润又不伤胃的日常搭配:绿叶菜、苦瓜、冬瓜、梨、罗汉果泡水,餐里加点薄荷、菊花点缀味觉,但别把“清热”做成“寒凉猛攻”。

第四步,借助中医调理思路:疏风清热、理气和胃、清胆利湿为要,可在专业医师辨证下用药或针灸;家用保健可以按揉合谷、太冲、曲池、内关,力度以“酸胀可耐”为度,每处1—2分钟,像为身体“排气放压”。最后也是最重要的,别忽视“红旗”:若口干口苦持续2周以上,或伴反酸胃胀、口臭、体重下降、黄疸、夜间多饮多尿、眼干口干关节痛等,需要尽快就诊,由口腔科、消化内科、肝胆门诊或风湿免疫等进一步排查,排除幽门螺杆菌、反流、肝胆问题、干燥综合征、糖代谢异常等“幕后推手”。

与其和“口苦口干”打游击大盈家,不如和它谈一次“停火协议”。风要挡在外面,靠规律与节奏;热要散在里面,靠疏解与滋养。你不必把自己变成“完美体质”,只要从今晚的关机时间、明天的第一杯温水、这周一次认真的出汗做起。等某个清晨你张口,苦味没来,喉咙不干,那不是运气,是你给身体腾出了生机。医生的提醒只是路标,真正的转弯,握在你自己手里。

富深所提示:文章来自网络,不代表本站观点。